LECTURAS

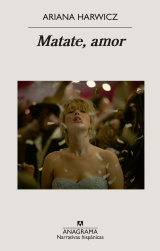

Empieza a leer 'Matate, amor' de Ariana Harwicz

Me recliné sobre la hierba entre árboles caídos y el sol que calienta la palma de mi mano me dio la impresión de llevar un cuchillo con el que iba a desangrarme de un corte ágil en la yugular. Detrás, en el decorado de una casa entre decadente y familiar, podía sentir las voces de mi hijo y de mi marido. Los dos en cueros. Los dos chapoteando en la pileta de plástico azul, con el agua a treinta y cinco grados. Era un domingo víspera de día feriado. Estaba a pocos pasos de ellos, oculta entre malezas. Los espiaba. ¿Cómo es que yo, una mujer débil y enfermiza que sueña con un cuchillo en la mano, era la madre y la esposa de esos dos individuos? ¿Qué iba a hacer? Escondí el cuerpo adentrándome en la tierra. No iba a matarlos. Dejé caer el cuchillo. Fui a colgar la ropa como si nada. Abroché bien las medias de mi bebé y mi hombre. Los calzoncillos y las camisas. Me miré como una campechana ignorante que cuelga ropa y se seca las manos en la falda antes de entrar en la cocina. No se dieron cuenta. La colgada de ropa fue un éxito. Volví a recostarme entre troncos. Ya se corta la madera para la próxima temporada. Los hombres acá preparan el invierno como las bestias. Nada nos distingue a unos de otros. Yo misma, letrada y graduada universitaria, soy más bestia que esos zorros desahuciados con la cara teñida de rojo y un palo atravesándoles la boca de par en par. A pocos kilómetros, mi vecino Frank, el primero de siete hermanos, se pegó un tiro de escopeta en el culo la última navidad. Linda sorpresita para su tribu de hijos. El tipo siguió la tradición. Suicidio con escopeta para el tatarabuelo, bisabuelo, abuelo y padre, lo menos que se podía decir es que era su turno. ¿Y yo? Una mujer normal, de una familia normal, pero una excéntrica, desviada, madre de un hijo y con otro, quién sabe a esta altura, en camino. Me metí despacito la mano en la bombacha. Y pensar que yo soy la encargada de velar por la educación de mi hijo. Mi marido me llama para unas cervecitas en la pérgola, pregunta si morocha o rubia. Parece que el bebé se cagó y tengo que comprarle la torta de cumple mes. Otras madres seguro que la hacen ellas mismas. Seis meses, me dicen que no es lo mismo que cinco o siete. Cada vez que lo miro recuerdo a mi marido detrás de mí, casi eyaculándome la espalda cuando se le cruzó la idea de darme vuelta y entrar, en el último segundo. Si no hubiera habido ese gesto de darme vuelta, si yo hubiera cerrado las piernas, si le hubiera agarrado la pija, no tendría que ir a la panadería a comprar la torta de crema o chocolate y las velitas, medio año ya. Las otras al segundo de parir suelen decir, ya no imagino mi vida sin él, es como si hubiera estado desde siempre, pfff. ¡Ahí voy, amor! Quiero gritar, pero me hundo más en la tierra agrietada. Quiero gruñir, berrear, y a cambio dejo que los mosquitos me piquen, que se deleiten con mi piel azucarada. El sol me devuelve el reflejo plateado del cuchillo en la mano y me ciega. El cielo está rojo, violeta, tiembla. Oigo que me buscan, el bebé cagado y el marido en cueros. Ma-ma, ta-ta, ca-ca. Es mi bebé que habla, toda la noche. Co-co-na-na-ba-ba. Ahí están. Dejo el cuchillo en el pastizal quemado, espero que cuando lo encuentre parezca un bisturí, una pluma, un alfiler. Me levanto caldeada y molesta por el hormigueo en la entrepierna. ¿Rubia o morocha?; lo que prefieras, amor. Somos parte de esas parejas que mecanizan la palabra «amor» hasta cuando se detestan; amor, no quiero volverte a ver. Ahí voy, digo, y soy una falsa mujer de campo con una pollera roja a lunares y el pelo florecido. Rubia, traeme, digo con mi acento. Y soy una mujer que se dejó estar y tiene caries y ya no lee. Leé, idiota, me digo, leete una frase de corrido. Acá estamos los tres juntos para una foto familiar. Brindamos por la felicidad del bebé y bebemos las cervezas, mi hijo sobre su sillita mastica una hoja. Le meto la mano y chilla, me muerde con las encías. Mi marido quiere plantar un árbol para darle larga vida al bebé y yo no sé qué decirle, sonrío como una gansa. ¿Se da cuenta él? De todas las bellas y sanas mujeres que hay en la región se vino a enganchar conmigo. Un caso clínico. Una extranjera. Alguien que debería ser clasificada de incurable. Qué día de humedad, ¿eh? Parece que tenemos para rato, dice él. Yo trago la botella en sorbos largos y aspiro por la nariz queriendo estar, exactamente, muerta.

Estoy en el cuarto del niño iluminada por una lucecita celeste, veo mi pezón que lo sacia a cada sorbo. Mi marido, me acostumbré a llamarlo así, fuma afuera, puedo escuchar el soplido del humo a un ritmo regular, fffff, fffff. El bebé se atraganta con mi leche y lo inclino sobre mí para que eructe, ese aire que queda atrapado en su estómago, aire de mi leche, aire de mi pecho, aire de mi interior. Después del eructo cae en peso muerto, le cuelgan las manos, los párpados se espesan, su aliento se aletarga. Lo acuesto abrazado a mi bufanda y mientras lo enrollo, Isadora Duncan. Quién tiene qué vida. En qué cuerpo estás. Dejo de escuchar el humo entre los dientes de mi cónyuge. Tiro el pañal pesado. Camino hacia el ventanal, siempre juego a que lo atravieso y me corto entera, siempre quiero cruzar mi propia sombra. A punto de estrellarme, me detengo, abro. Afuera mi marido larga un chorrazo color mate, puedo ver las gotas calientes y amarillentas sobre la chapa del garaje dibujando una cascada. Se da vuelta, me sonríe con las manos en el sexo laxo y chorreante y apaga el pucho que tiene en la boca con su cascada de pis. ¿Miramos las estrellas? Nunca supe cómo explicarle que no me interesan las estrellas. Que no me interesa lo que hay en el cielo. Que no me importa su telescopio que ahora lleva con dificultad al fondo del terreno, casi en la bajada al bosque. No quiero contarlas, descubrir sus formas, ver cuál es más brillante, saber por qué se llaman las Tres Marías o el collar de perlas o la cacerola con mango largo. Él instala su joya de tres patas. Mi marido es un tipo entusiasta. ¿Ves el collar de perlas? Sí, cariño. Mirá esos puntos luminosos, titilantes, ¿no querrías comerlos con la vista?, son tan chiquitos, y pensar que en verdad son masas enormes. No, pensé, no me gustan las distorsiones. Ni ópticas ni sonoras, ni sensoriales, ni olfativas, ni cerebrales, no me gustan los objetos negros del cielo. A mí me llenan de energía, dice. Mirá esa constelación y tratá de saltar de una estrella a la otra como si cruzaras un puentecito de troncos movedizos... ¡y mirá esa cara, como de esqueleto! Su exaltación me hace daño. Me abraza por el hombro. Hace meses que no nos abrazamos. Tampoco nos damos la mano, llevamos el cochecito o levantamos al bebé. ¿Ves la Osa Mayor y la Osa Menor? Sí, claro, digo y lo abrazo, pero mis ojos se detienen en el hueco sin estrellas, en la ausencia de luz. Frente al reto del cielo oscuro que tenemos encima de nosotros, cualquier noche... ¡Un cometa!, gritó y me desabrazó de la emoción. No lo vi pasar. Hay que estar atento, solo es posible verlos cuando están cerca del sol y por un período corto de tiempo. ¿Pudiste ver su recorrido?, preguntó molesto. Acto seguido, encendió un pucho, la cosa es lograr orientarse en el cielo. Mirá ese grupo de estrellas, seguí una línea imaginaria, ¿ves?, no es más difícil que leer un mapa de autopistas y seguir la línea troquelada para no ir a caer al mar. Me pareció que el niño lloraba, pero todas las noches lo oigo llorar y cuando me acerco el silencio es total, como si se hubiera grabado un fragmento de su llanto y se reprodujera solo. Pero a veces no oigo nada. Estoy sentada en el sofá, a pocos metros de su cuarto, mirando un programa de intercambio de parejas, niñeras a medida, o pintándome las uñas, cuando mi querido se aparece con el calzón medio bajo y me dice: ¿por qué no deja de llorar?, ¿qué quiere?, vos sos la madre, tenés que saber. No sé qué quiere, le digo, ni la menor idea... ¿No te relaja la luna? Acercate al lente, mirala hoy porque no será la misma mañana, esos cráteres grises, me dan ganas de comerla ¡o de fumarla! Yo miré la luna, pero en realidad recordé el sonido del llanto, mi cuerpo segregando, impaciente porque pare de llorar. Los consejos que me dio aquella joven asistente social a domicilio cuando mi suegra la llamó alarmada: Si tu niño llora tanto como para terminar con tu entereza y sientes que estás a punto de perder el control, huye. Entrégale el niño a otra persona y vete a un lugar donde puedas recobrar el sentido y la calma. Si en cambio te encuentras sola y no hay posibilidad de dárselo a nadie, huye igualmente. Deja al crío en un lugar seguro y aléjate unos metros. Tendrían que existir por estos pagos las santiguadoras, esas aldeanas que por el mismo precio le quiebran el empacho a tu tipo y el llanto caprichoso a la guagua. Me hubiera gustado estar en el Apolo, ¿me escuchás?, o en cualquier misión al espacio exterior, ¿me seguís? En el Apolo mirando la Tierra alejarse ¡Shhh! ¿Llora? ¿Dónde ves que llore? ¡Te estoy hablando de la luna! La luna es como ustedes, le gusta ocultarse, dice, y yo pienso en los paseos en brazos horas y horas con diferentes coreografías, del agobio al llanto, del llanto al agobio, pienso en ese animal fiero que es un hijo, en eso de llevar tu corazón con el otro para siempre. Hasta que se hartó, cerró el telescopio y lo llevó al garaje a guardarlo junto con sus herramientas, el tractor de mi suegro y la canoa con sus remos. El bebito, como lo llaman mis suegros, no lloraba, el silencio de su habitación era tal que tuve que tocarlo para ver si vivía. Entonces volví a la sala con el ventanal, caminé derecho hacia el reflejo y, justo antes de atravesarme, abrí. Mi marido fumaba otro, había abierto su segundo atado mientras insultaba por igual a la luna y a mí. Vi su humo ciñéndolo y me intimidó. Lo más agresivo que me dijo en siete años fue «hacete ver». Yo le dije en el primer mes de noviazgo «date por muerto». Nos quedamos parados uno al lado del otro sobre la helada, el agua del pasto tiñéndonos. Los pies acuosos. La tierra revuelta por los topos eran cráteres. Él ya no miraba hacia arriba, yo menos. Igual me pareció que un cometa pasó sobre nosotros, breve como todo. Después nos fuimos a dormir cada uno a su cama. Ya me acostumbré a dormir sola y atravesada en esta casa que antes era un tambo, con lo que sea que eso pueda significar. Cualquier cosa forma una familia, largué, mientras se me iban los ojos.

Cuando mi marido se va de viaje a cada segundo de silencio le sigue una horda de demonios colándose por mi cerebro. Una rata salta sobre el techo transparente. Parece divertirse la loca. Voy a ver si el bebé respira a cada minuto, lo toco para ver si reacciona, lo destapo, lo cambio de posición, lo ilumino, lo levanto, todavía estamos en la etapa de la muerte blanca. Después me controlo, me hago un sándwich y me quedo frente a la tele. Pero enseguida el ajjj ajjj de un búho, ese sonido genital, involuntario y erótico me aterra. Apago la tele. Imagino a los animales en una orgía, un ciervo, una rata y un jabalí. Me río, pero inmediatamente me da miedo esa mezcolanza de bicharracos. Esas patas, alas, colas y escamas enganchadas en una carrera de placer. ¿Cómo eyaculará un jabalí? Vuelvo a escuchar el ajjj, ajjj, como de ahorcamiento, ajjj, ajjj, como una gárgara ronca y gatuna saliendo del pico curvo del búho. Por el ventanal de la sala veo que al fondo está la vieja casa rodante. No sé por qué está engualichada esa casa que nos dejó más de una vez en medio de la ruta. Está oxidada pero mi hombre dice que todavía puede echarse encima unos cuantos kilómetros y que podríamos irnos los tres al mar. Yo temo que vuelque y se liquide el bebé. Liquidar al bebé entre los dos. Entre las dos y las cuatro de la mañana viene lo peor, después afloja y vuelvo a hacerme de comer. Pero entre las dos y las cuatro me dan ganas de zarandearme. Veo el picaporte abrirse solo. Me veo yendo al bosque y dejando el cochecito cuesta abajo. Ajjj, ajjj, por suerte suena el teléfono. Amor, ¿a qué altura estás? ¿Doscientos ochenta kilómetros todavía? Ah, ¿te comiste el menú en McDonald’s? ¿Y después cargaste nafta? OK, llamame desde la próxima estación. Beso. Beso. Los llamaditos desde la ruta me entrecortan la chifladura. Vuelvo a ver si mi bebé duerme. Le pongo sus muñecos por orden de llegada. ¿Mi querido cónyuge irá a un hotel berreta con una empleada del automac? Camino por la casa en patas. Voy a hojear algo. Mi biblioteca está llena de libros sin leer que compré para el embarazo. De pronto, no soy buena en la cama, él lo sabe, me digo de la nada. Por eso habrá ido a un hotel de ruta y paredes descascaradas con la empleada inculta que se mueve arriba dando saltos mejor que yo. A mí me gusta pensar en el sexo, no hacerlo. Siempre fui buena en teoría y reprobé la práctica, por eso no sé manejar pero me sé de memoria las leyes de tránsito. Intento concentrarme en Virginia Woolf regalo de mi hombre pero tengo demasiada leche. ¿Por qué duerme tanto? ¿Por qué no se aviva? La muerte en un hijo es ciencia ficción. Voy a verlo. Salgo de la casa, una Ferrari roja pasa a gran velocidad. Me quedo parada en el portal con el telefonito en la mano. Dicen que las ondas dan cáncer. Mi mano está en estado terminal. Ya debería estar por llamarme, siempre lo hace cuando llega a la siguiente estación. Melisa, la chica soltera con dos hijos que vive al lado, tiene la ventana abierta y la luz encendida. Me parece que llora o está gimiendo. Se gana la vida mostrando el culo, un hombre en algún lugar va a ponerle en el chat «¡Oh, Señor!, qué delicia», y pagará más para seguir viendo su raya. ¿Por qué no suena el teléfono? El cliente querrá lamerla, ella se unta, el tipo chupa el monitor desde su apartamento céntrico. Miro al perrito sin raza atado enfrente, me saca la lengua. ¡Suena! Amor... ¡Hooola! ¡Holaaaa! ¿Estás tomando un café de máquina? ¿Qué comiste? Bueno, te espero despierta, yo también, chau. Beso. Beso. Ya está, llamó. Le puse la voz que hay que poner. Le pregunté lo mismo de siempre, ¿qué comiste? ¿Por qué las mujeres preguntamos a nuestros maridos qué comiste? ¿Qué mierda queremos saber preguntando qué comiste, si cojieron? ¿Si son infelices con nosotras? ¿Si piensan en abandonarnos diciendo que van a tomar un helado? Camino esquivando ortigas y bajo al bosque. A cierta hora aparece un ciervo que se me queda mirando de una manera brutal como no me miró nadie nunca. Quisiera abrazarlo, si fuera posible. Más tarde leí unas páginas, después del embarazo leo cada vez más lento una página y me torro. ¿Pero qué es ese suspiro entrecortado como un suspirito?, ¿la vecina de pelo teñido de rojo exponiendo su agujero o el perro en celo? Esperar a mi cónyuge es un suplicio. Debería cocinarle algo para cuando llegue pero no sé. Siempre cuenta la misma anécdota. La vez que vinieron mis suegros a pasar el día y yo preparé el almuerzo. El menú: croquetas de arroz con arroz. Y todos se ríen de mí. No todos, el bebé no. Pero, antes de que el bebé existiera, todos. A carcajadas. A veces quiero que llore para poder colarme en su cama sin culpa y descargar las tetas. Los días sin mi marido estoy agresiva. Me la agarro con los débiles como la enfermera gorda que viene a dar inyecciones anticoagulantes al enfermo que tengo como vecino. La señora llega en su autito blanco todas las mañanas a las siete en punto. Nunca la vi hacer un gesto distinto. Apaga el motor, baja del auto y camina hasta la casa como solo pueden hacerlo los empleados públicos o las enfermeras a domicilio en un paraje perdido como este. Hoy saqué la basura en punto y le eché una mirada de asco al pasar. Ella me saludó como una persona civilizada y yo le gruñí. Le levanté el tono dando unos pasos hacia ella y me dispuse a irnos a las manos. Y ella se achicó. Pobre gorda seguro pensó que venía de algún país en guerra. Yo estaba despeinada, con una remera de mi hombre de cuando jugaba al básquet que me hacía un cuerpo que no tengo. Seguro pensó que le iba a bajar los dientes de un cabezazo. La miedosa se apuró a entrar en la casa del enfermo, frotarlo con alcohol y colocarle la inyección. Me pongo altanera con las cajeras de supermercado, los repartidores de pizza y las manicuras. Les grito en público, me gusta armar escándalos, rebajarlos, mostrarles cuán temerosos son. Porque son eso, gallinas, ¿cómo es que ninguno me trompeó? ¿Cómo es que ninguno llama para que me deporten? Es tan obvio que tienen razón, que la que busca roña soy yo, que ellos hacen su trabajo y no molestan a nadie. Los días que mi marido sale de viaje pongo un bebé de plástico en el asiento trasero del auto en pleno estío. Me divierte ver la cantidad de vecinos y empleados estatales que se alarman. Me gusta mirar sus reacciones de buenos ciudadanos, de héroes queriendo romper el vidrio y salvar a la criaturita de una muerte por asfixia. Me entretiene ver el camión de los bomberos llegar al village con la sirena. Infradotados. Y si quiero dejar en el auto bajo cuarenta grados de sensación térmica a mi bebé lo hago. Y no me corran con que es ilegal. Si quiero optar por la ilegalidad, si quiero convertirme en una de las tantas congela-fetos, lo hago. Si quiero ir a la cárcel veinte años o huir, es una posibilidad también. El otro día la vecinita rubia le decía a la enfermera que en el pueblo, pero del otro lado del río, un tipo había violado sexualmente a una niña. La conversación siguió su curso como si nada. Yo sola pude haber elegido para criar a mi hijo esta fauna llena de fans de punk rock consumidores de ácido, con moretones allá y acá producto de caídas accidentales y de lugares comunes de la autodestrucción. Yo digo, si te faja tu marido o tu padre, asumirse. Habría que rugirles en vez de decirles buen día. Degenerados. El parloteo o mejor dicho el solipsismo al que me tengo acostumbrada dio sus frutos. Ahí escucho el motor de mi marido. Ya mismo el portal y sonreír. Ahí va, está entrando el auto..., maniobra esquivando una piedra, yo voy de un lado a otro, estoy impaciente por que salga y me bese, por sentir su olor a tabaco en los bigotes. Nos besamos. Como todos los esposos, sin lengua. Entramos, deja la valija con los productos no vendidos y los de muestra. Apila mejor las cajitas, muestra los fajos de diez. Cuatro mil en fajos de diez, guau. Lo ayudo a sacarse la campera. Le caliento su segunda comida de la noche en el microondas del que salen chispas. Se me pasa, me quemo al agarrar el plato. Nos sentamos a la mesa. Nos miramos y conversamos, todo entre comillas, eso no es mirarse ni conversar. Al rato lo veo salir, él dice que necesita mear afuera que quién puede mear adentro. Es adicto al aire libre, no sé qué le pasa con el puto cielo. Le gusta cuando es azul y es feliz cuando no hay nubes. A mí me da lo mismo estar a la intemperie o enclaustrada en un baúl. Por fin el bebé me vacía la derecha y la izquierda. Mi marido mira dibujitos animados para tener la cabeza en blanco. Le voy a hacer una caricia y se queja porque le corté el bostezo. Después apagamos una a una las luces de nuestro rancho que todavía ventea cuero. Estaba en una maratón masturbatoria cuando volvió el ajjj, ajjj y me desconcentré ajjj. Salí a mojarme la cara y lo pesqué, a él también acalorado. Cruzamos apenas una mirada y cada uno volvió a lo suyo.

* * *

Descubre más sobre Matate, amor de Ariana Harwicz aquí.